“虐猫考生”牵出黑产链,惩治真的“无法可依”吗?

近日,一场虐猫和考研相联系的事件引发了社会广泛关注,再度将动物虐待话题推上风口浪尖。

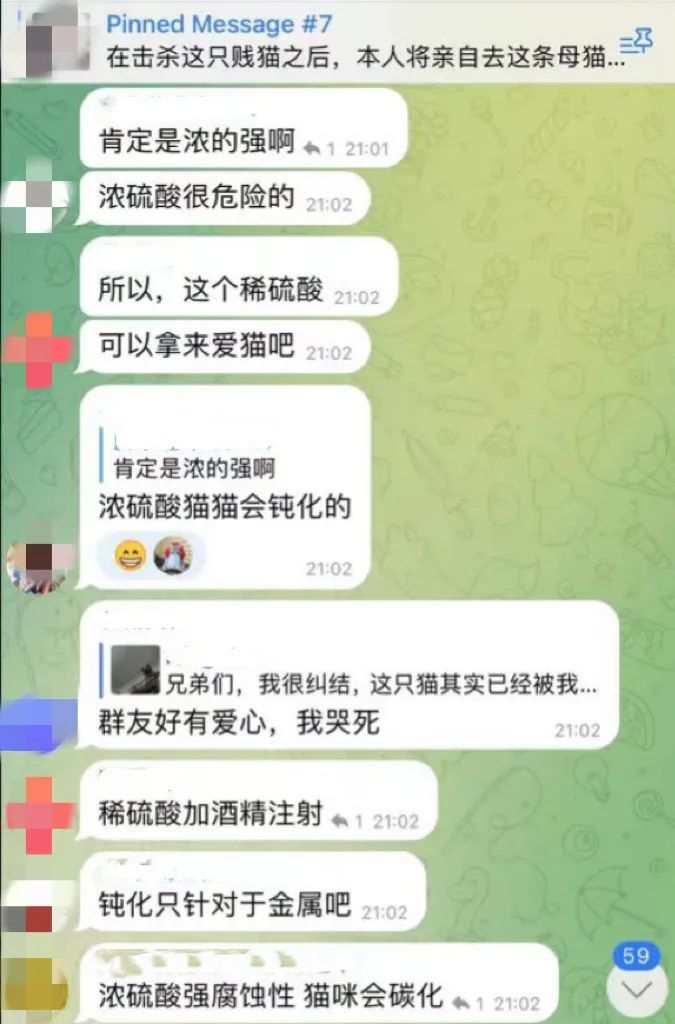

交“投名状”进群、接收虐猫“定制”……活跃的虐猫群里,虐杀手段千奇百怪,面对凄惨死状的动物,虐杀者报以嘲笑讥讽口吻,群友们纷纷点赞欢呼。

虐猫背后的黑色产业链令人胆战心惊。施虐者丝毫没有对生命的敬畏,通过虐杀来获得所谓的“快感”和“认同感”。专家认为,这是一种“病态”,一种“畸形的兴奋和满足”。

与此同时,对于虐杀者的惩罚边界也引发了公众讨论。当下,动物保护“无法可依”是错觉还是现状?舆论混战中,我们应该关注什么?

亲历者揭露背后黑色产业链

伴随着猫的惨叫,虐猫者发出“咯咯咯”的笑声,群友们纷纷发出点赞的文字和表情——这是虐猫群里常见的一幕。

用化学试剂虐杀猫,将猫放进微波炉,甚至有群友分享“如何让猫死亡后脸部呈现微笑状”……虐待的方式千奇百怪,手段越残忍,欢呼声越大。整个群里充斥虐杀和教唆虐杀的气息。

小猫。图源新华社

其实,屡次被曝光的虐猫事件,只是虐猫群的冰山一角。随着虐猫者人数逐年扩大,虐猫现象越来越成为社会不容忽视的问题。根据志愿者们长期观察,虐猫较多发生在学生群体中。

他们曾面向多所学校发起一项调查,总计254人参加,可在一定程度上反映现实问题——35.04%的人称“看过虐杀动物视频,通过同学间传播的渠道接触”,37.8%的人认为现在网络监管不足,还是能够通过各种渠道搜索到虐杀视频。

2023年8月,伴侣动物专项基金工作人员在第二届环境法治论坛“改善动物福利和应对虐待动物社会治理研讨会”上表示,虐杀动物团队已形成一条黑色的产业链,正将“魔爪”伸向未成年人。“虐杀动物这一行为可能会导致未成年人情感上的麻木、冷漠以及暴力行为的增加,进而对社会造成威胁。”

与成年人相比,未成年人心智尚不成熟,对有害信息的屏蔽能力较弱,尤其是存在原生家庭问题的叛逆小孩,受人教唆之下,最初的好奇很可能会成为最终的恶性循环。

对此,中南财经政法大学法学院教授钱叶芳也表示,反对大家在线上传播虐待动物的图片和视频,因为这本身也存在传播暴力,如果有未成年人在网上看到,会影响他们的身心健康,还有可能促使他们去模仿。

其实,保护动物并不仅是为了动物,更是在保护人性和良知,保护社会公序良俗的底线。“动物保护的本质,是对生命的尊重。保护动物也是保护人,对生命的尊重不分物种。”钱叶芳说。

舆论混战中,规则审判才是有力武器

尊重生命、反虐待动物是现代社会的基本文明共识。也正因如此,除虐猫行为本身外,近日南大考生虐猫事件的舆论争议,更多聚焦于“惩罚边界”之上。

部分网友认为,该考生心理十分“病态”,学校不应录取,除专业素养外,学校在招生时更应重视品德修养。也有声音表示,社会应该给予他改过自新的机会,警惕舆论的过度审判,压力之下施暴者也可能做出更极端的行为。

在当代社会,针对虐猫行为,惩罚的边界在哪里?一个有虐猫前科的人,是否应该承受“社会性死亡”?

其实近年来,虐待动物的事件频繁发生,涉事学生被留校察看、开除学籍的也不在少数。然而针对施虐者的惩罚,貌似更多依赖于网络舆论,这或许是症结所在——

时至今日,我国尚未出台一套完整的动物保护法律法规,规定如何惩治施虐者。

当既定的规则武器无法发挥效用时,公众只能寻求道德审判和谴责,而舆论风暴中,往往容易导致话题失焦或走向极端,进而引发外延争议。

“在这种混战中,可能没有得利的‘渔翁’。”钱叶芳教授表示,对虐待虐杀行为的揭露和谴责,需要遵守个人信息保护等相关规定,否则容易引发混战。

归根结底,针对施虐者的舆论审判和道德施压并非目的,最终的目光应落到规则完善之上。公众们期待的,并非是舆论审判的胜利,而是规则制度下惩治施虐者的应然之举。

其实,过往已有不少人大代表提出“将虐待动物行为纳入公益诉讼的受案范围”, 推动立法的呼声不断高涨。钱叶芳就曾在2018年写了《伴侣动物保护和管理法》议案,交给人大代表向上反映。此外,亦有一些城市出台保护动物的条例。

但是,立法是一个长期过程,需要循序渐进,而非一蹴而就。不过,在系统完整的动物保护法出现之前,反虐待动物真的“无法可依”吗?除了道德谴责,公众真的别无他法吗?

“每当有虐待动物的事件发生,几乎都会出现全民谴责,然后呼吁出台法律。但必须强调,这反而容易给大众,尤其是虐待动物的群体一种‘我们没有保护动物的法律’的错觉,让虐待动物群体更加肆无忌惮。”钱叶芳表示,其实事实并非如此。虽然国内目前并没有任何一起虐待动物事件受到过刑事处罚,但并不意味着惩治虐杀者,无法可依。

她表示,目前动物保护相关法律法规的确没有形成完整的体系,法律责任也不够严明,但是至少暴力虐待动物、传播虐待动物的暴力信息是明确的违法行为,有法可依、可处罚。如《野生动物保护法》《畜牧法》《实验动物管理条例》《网络表演经营活动管理办法》等相关条文都对动物虐待行为进行了否定,并或轻或重设计了法律责任。

同时,虐待动物扰乱社会治安、传播虐待动物暴力信息的行为,均可依据《治安管理处罚法》《未成年人保护法》《网络安全法》等法的相关条文予以禁止。

“所以其实在当下,与立法一样紧迫的,是执法问题和意识普及问题。”钱叶芳认为,若执法不到位,会间接让公众、虐待动物群体以为虐待动物不会受到惩罚,或者不会受到多严重的惩罚,“我们要意识到,虐待动物有法可依,每个人都可以为反虐待动物做些力所能及的事情,比如投诉虐待账号,找网信办报案,提供线索等。”

潮新闻 记者 沈怿笃

标签:虐猫,动物,事件,舆论,群体,社会,的人,未成年人,视频,志愿者